从一道面试题开始

面试中聊到性能测试、聊到响应时间,有没有被这样的问题给考住?

“你刚才说页面响应时间大于1秒钟,就是性能不好,这个1秒钟是怎么来的?为什么不是10秒钟或者500毫秒”

其实这个看似不起眼,常常是由拍脑袋拍出来的阈值,是性能测试的“第一性”问题,非常值得聊一聊。

性能指标通常分两类,一类是响应时间,一类是资源消耗(比如cpu占用,内存占用),今天我们主要来探讨下,前端页面的响应时间究竟多少才合理。

先来看看谷歌的做法

其实用户判断慢和卡的标准,来自于人类视觉和心理的局限。所以,以下的数据适用于前端web页面(浏览器里展示的那种页面),但思考方式适用于任何带图形界面的场景。(比如安卓/iOS APP,比如你加小朋友的小天才手表)

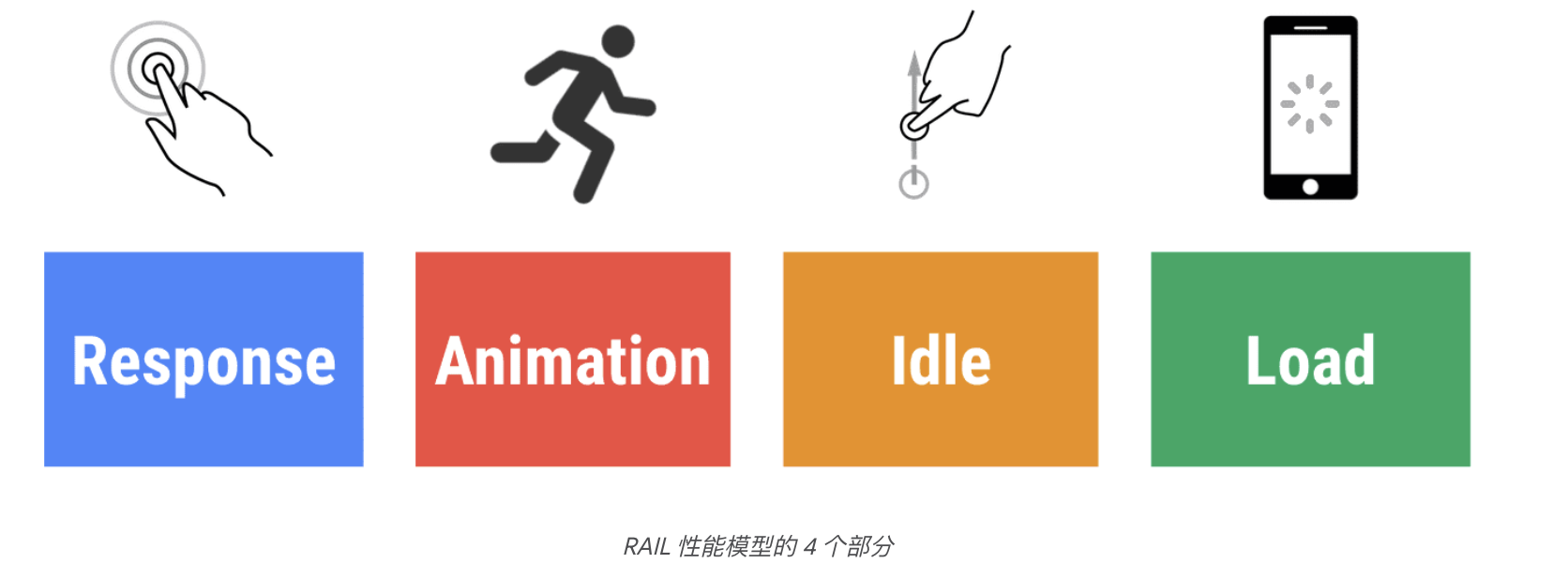

- 谷歌把用户对web网页的操作归纳为以下4种场景

- 结合用户对不同场景下不同的性能预期,制定了如下的标准

|

场景 |

合理范围 |

备注 |

|

响应(Response) |

50毫秒内处理事件 |

这里主要是指,提交给主线程的task要在50毫秒内处理完。否则主线程一直阻塞,就无法及时响应用户操作了。 |

|

动画(Animation) |

10毫秒内生成一帧 |

|

|

空闲(idle) |

最大限度的延长空闲时间 |

这里的空闲不是让用户界面闲着不动的意思,是指要让主线程尽量保持空闲,这样才能随时响应用户对界面的操作。 |

|

加载(load) |

5秒内提供内容并实现交互 |

这里真的是指用户界面层面了,5秒钟网页还加载不出来还不能交互,就太慢了。 |

谷歌的依据又是什么

- 谷歌在描述RAIL模型时提到,上边的时间数据参考了雅各布尼尔森团队(Jakob Nielsen)的人机交互研究成果

- 1993年Jakob Nielsen在它的文章《Response Times: The 3 Important Limits》中,提到了3个阈值,他说

关于响应时间的基本建议三十年来一直都是一样的 [Miller 1968; Card et al. 1991]:

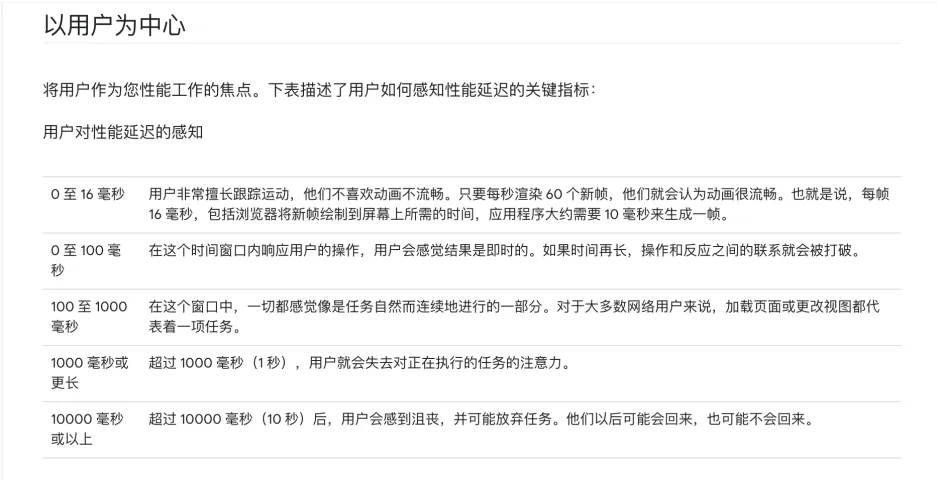

- 0.1秒大概是让用户感觉到系统瞬间反应的极限,也就是说除了显示结果之外,不需要任何特殊的反馈。

- 1.0 秒大概是用户思维不被打断的极限,尽管用户会察觉到延迟。一般来说,延迟超过 0.1 秒但少于 1.0 秒时不需要特别的反馈,但用户确实会失去直接操作数据的感觉。

- 10 秒是让用户将注意力集中在对话上的极限。对于较长的延迟,用户会希望在等待计算机完成时执行其他任务,因此应向他们提供反馈,表明计算机预计何时完成。如果响应时间可能变化很大,则延迟期间的反馈尤其重要,因为用户将不知道会发生什么。

- 谷歌在此基础上,增加了0~16毫秒这个时间范围,并制成下表。

所以,现在你知道,开头的那道面试题该怎么答了吧?

说句题外话

去Jakob Nielsen的官网看下,你会感叹,我们常挂在嘴上的所谓“点点点”(用户体验)也能搞出一堆成果,其实大多数情况下都不是工作没有技术含量,让我们套用斯坦尼斯拉夫斯基的那句名言结束这篇文章,“没有小角色,只有小演员”

用户交互的响应时间究竟多少才合理